Portrait Rolf Erni

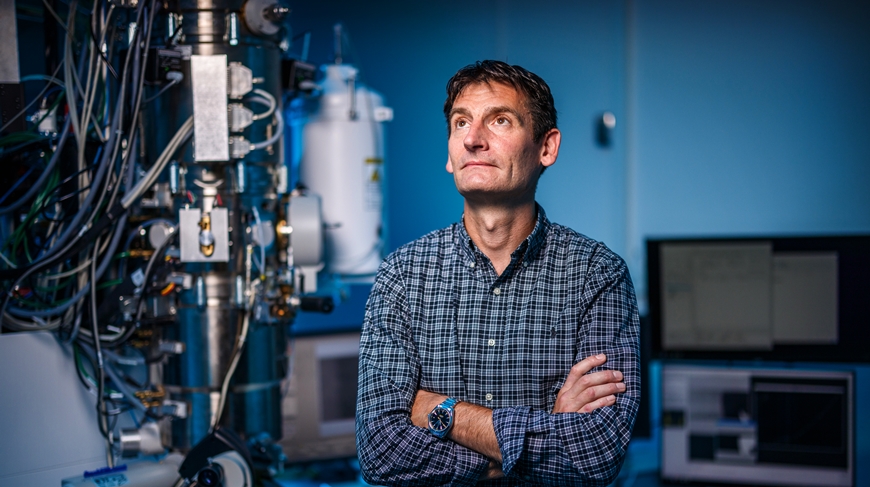

Mit Blick fürs Kleinste

Als Leiter des Zentrums für Elektronenmikroskopie bringt Rolf Erni viele Aufgaben unter einen Hut: Industrieaufträge, Nachwuchsförderung, Lehre, Hilfe für Forschende anderer Empa-Abteilungen. Und faszinierende Grundlagenforschung, für die er nun als «Distinguished Senior Researcher» der Empa ausgezeichnet wird.

Wer googelt, was Rolf Erni eigentlich so macht, muss sich auf vielsilbige Wörter gefasst machen. «Wir verwenden atomar aufgelöste Bildgebung, meist im STEM-Modus, kombiniert mit lokaler Elektronen-Energieverlustspektroskopie (EELS), energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX) sowie Off-Axis-Elektronenholographie» – Gedankenfutter aus der englischsprachigen Webseite des Zentrums für Elektronenmikroskopie, bei dem auch geschulte Forscher die Stirn in Falten legen dürften.

«Das ist keine ‹Rocket Science›», sagt Rolf Erni dann gern, wie kürzlich bei einem Vortrag über seine Arbeit – beruhigendes Understatement, das wohl aus seiner Forscherzeit in den USA stammt. Will sagen: keine Superforschung für eine Handvoll Auserwählter, kein Ding der Unmöglichkeit für Normalbegabte. Sondern letztlich alltägliche Arbeit von «Mikroskopikern», wie Erni die Zunft nennt, der er seit rund 20 Jahren angehört – mit Neugierde, Fleiss, viel beachteten Publikationen in Fachzeitschriften und Buchform. Kurz: mit Erfolg.

Geplant, nein, war diese Laufbahn nicht. Nach einer Dissertation in Materialwissenschaften an der ETH Zürich wollte Erni ursprünglich gleich in die Industrie – und «driftete dann ab», wie er sagt. Zunächst ein Postdoc-Jahr am «National Center for Electron Microscopy» in Kalifornien; ab 2004 dann Mitarbeit bei FEI, einem führenden Hersteller von Elektronenmikroskopen. Sein Job: Geburtshelfer bei einem neuartigen Gerät, mitsamt Einführung auf dem Markt.

«Superstabil» sollte dieses Mikroskop werden und – analog zu optischen Geräten – selbst minimale «Verwackler» verringern, um höhere Auflösungen zu ermöglichen. Das erforderte auch Lösungen für unscheinbare Details. In den ringförmigen elektromagnetischen Linsen zum Beispiel, die den Elektronenstrahl – analog dem Lichtstrahl eines optischen Mikroskops – fokussieren, steckt ein Kupferdraht, der sich unter Dauerstrom aufheizt. «Der muss mit Wasser gekühlt werden», erklärt Erni, «und nur schon die Vibrationen, wenn es dort hindurchläuft, hätten für die Stabilität kritisch werden können.»

Rolf Erni

Werdegang

Nach dem Studium Postdoc am National Center for Electron Microscopy, Kalifornien, dann als Experte beim Hersteller FEI in Eindhoven. Als Forscher an der Universität Antwerpen und wieder in Kalifornien. Seit 2009 Leiter des Zentrums für Elektronenmikroskopie der Empa.

Wissenschaft

Ausbildung in Materialwissenschaften an der ETH Zürich, vielfältige Forschung im Bereich Elektronenmikroskopie, Publikation von Fachaufsätzen und Büchern, Lehraufträge an der ETH Zürich, Mitglied in Fachgremien.

Erfolg? Am Ball bleiben

So lernte er sein Werkzeug über die Jahre kennen – in- und auswendig – und erlebte die rasante Entwicklung in zwei Dekaden als Akteur mit: von Aberrationskorrekturen, die «Unschärfen» durch zu stark abgelenkte Elektronen beseitigten, bis zu den ersten CCD-Kameras in den 1990er-Jahren. Sie lösten, wie in der Fotografie, Filme ab, die Elektronen aufgezeichnet hatten, nachdem sie die hauchdünne Probe durchdrungen hatten. Und vom Vordringen in die atomare Auflösung von weniger als einem Zehntel Nanometer bis zu neuen Detektoren, die einzelne Elektronen direkt erfassen.

«Es gibt ständig etwas Neues!», sagt Rolf Erni, «da stimmt es wirklich: Wer nicht mitmacht, der rostet.» Und diese kleinen und grossen Schritte bahnten den Weg für heutige Projekte wie «Cluster» des Horizon2020-Forschungsprogramms der EU – mit einer faszinierenden Frage: Wie entsteht Materie? Oder präziser: Wie bilden sich die ersten «Keime» von Festkörpern wie Kristallen?

Ein blinder Fleck in der Forschung – und eine Chance für das Empa-Team. «Wenn man solche Prozesse verstehen würde, könnte man sie vielleicht kontrollieren», sagt der Forscher mit hörbarer Begeisterung. «Und dann wäre es vielleicht auch möglich, Materialien mit günstigen Eigenschaft gezielt wachsen zu lassen. Oder sogar solche, die in der Natur gar nicht vorkommen.» Der Weg dahin ist natürlich noch weit, setzt er hinzu. Wenn es einen gibt … – Grundlagenforschung.

Ein guter Erklärer

Die ersten Schritte hat das Team im Labor mit Platin-Atomen gemacht, weil schwere Edelmetalle im Elektronenmikroskop kontrastreicher erscheinen, also gut zu «sehen» sind. Wie würde Erni das seinem achtjährigen Sohn erklären, der schon mit seiner Schulklasse zu Besuch im Labor war? «Wir legen Platin-Atömchen auf ein Bett aus Kohlenstoff, und dann schauen wir: Was passiert mit denen, wenn man sie aufheizt oder mit Elektronen bestrahlt?»

Das Ganze mittels STEM-Verfahren («Scanning Transmission Electron Microscopy»), indem man mit dem Strahl über die Proben «rastert» – noch dazu mit bis zu 150 Bildern pro Sekunde, damit jede molekulare Regung erfasst und keine Phase übersehen wird. «Das ist eigentlich nicht kompliziert; es hat nur vorher noch niemand gemacht», sagt der Laborchef. «Und niemand hat dieses ‹Superfast Scanning› gewagt.»

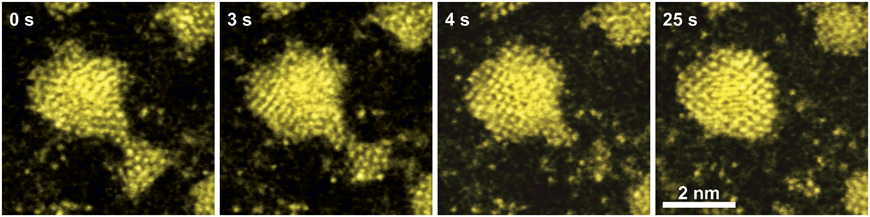

Die Aufnahmen hat das Team zu kurzen Videos zusammengeschnitten. Sie zeigen, wie sich unterschiedliche Platinstrukturen bilden: geordnete Cluster mit 6 bis 25 Atomen – darunter oft mit einer dicht gepackten Struktur, die Platin auch im massiven Zustand hat. Im nächsten Schritt versuchten es die Fachleute in der komplexeren Umgebung einer Flüssigkeit, wo sich ähnliche Phänomene zeigten: Atome formierten sich in einem «quasi-geschmolzenen, kristallinen Zustand», wie die Fachleute das nennen.

Wie würde Rolf Erni das seinem Sohn erklären? Dass die Materie in diesem Zustand in unterschiedlichen Formen «wobbert»? «Ja, genau», nickt er – und findet rasch ein präziseres Bild. «Oder so, als würde man einen Haufen magnetischer Kügelchen in der Hand verformen. Und dabei entstehen dann ab und zu geordnete Gebilde.»

Elektronenmikroskopie an der Empa

An der Empa stehen aktuell vier Geräte im Einsatz. Da sind zum einen zwei Rasterelektronen-Mikroskope, die den Strahl gezielt über das Untersuchungsobjekt bewegen; die Wechselwirkung der Elektronen mit der Probe wird zu einem Bild verrechnet. Diese Geräte dienen vorrangig zu Analysen von Materialien. Die zwei Transmissionselektronen-Mikroskope arbeiten nach einem anderen Grundprinzip: Die Elektronen durchdringen den hauchdünn präparierten Teil der Probe, als würde man eine Folie durchleuchten, und erzeugen das Bild darunter – je nach Verfahren bis zu atomarer Auflösung. Diese Geräte werden vor allem in der Forschung eingesetzt. Neben dem «Cluster»-Projekt zu Entstehung und Wachstum von Kristallen, das etwa für Katalysatoren bedeutsam ist, befasst sich das Empa-Team mit komplexen Oxiden, die bei Technologien wie neuartigen elektronischen Bauteilen und Speichermedien eine wichtige Rolle spielen.

Von 0 bis 25 Sekunden: Die gelben Gebilde sind Gold-Nanoteilchen, deren Wachstum in einer ionischen Flüssigkeit im Elektronenmikroskop untersucht wird.

Vielfalt als Forschertugend

Über solchen Grundlagen grübeln, Industrieaufträge, Dutzende Empa-Forschende aus anderen Abteilungen schulen, damit sie die Elektronenmikroskope für ihre Arbeit nutzen können: Forscher und zugleich Helfer sein – ist das des Guten nicht zu viel? Nein, meint der Laborleiter; im Gegenteil: Vielfältige Einblicke findet er interessant für sein Team, das er ab 2009 aufgebaut hat – damals ein Schlüsselreiz dafür, bei der Empa anzufangen.

Gestartet ist das Labor mit 2,5 Vollzeitstellen, heute sind es rund zehn. Ob für Hochleistungsbatterien, neuartige Legierungen oder CO2-neutrale Zemente der Zukunft: Der Bedarf für die Expertise von Mikroskopikern wird weiter steigen – und bei Diskussionen in der Fachwelt über künftige «Service Center» setzt sich Rolf Erni auch für unabhängige Forschung ein. Natürlich: Es ist wichtig, Zentren zu haben, damit die Leute Messungen machen lassen können, findet er – aber eben auch, etwas Neues auszuprobieren zu können, sagt er, «und dafür auch die Freiheit zu haben, nicht jede Mikroskop-Stunde in Rechnung stellen zu müssen».

In der Elektronenmikroskopie ist das Werkzeug mit seinen Chancen und Tücken schliesslich zugleich Forschungsobjekt. Tüfteln an neuen Verfahren gehört untrennbar dazu – und talentierter Nachwuchs mit Kreativität und dem nötigen Perfektionismus ist so wertvoll wie in jeder anderen Disziplin. «Da hast du dann super ausgebildete Leute in deinem Team und die machen nur noch Service?», sagt Rolf Erni. «Das kann es ja nicht sein.»

| Informationen Dr. Rolf Erni | Redaktion / Medienkontakt |