Materialforschung

Strom aus dem Parkett

Forscher der Empa und der ETH Zürich haben Holz biegsam gemacht und in einen Mikro-Generator verwandelt. Wenn es belastet wird, entsteht elektrische Spannung. So kann das Holz als Bio-Sensor dienen – oder nutzbare Energie erzeugen.

Dass Holz nicht nur als Baumaterial genutzt werden kann, hat die Forschungsgruppe um Ingo Burgert schon öfter bewiesen. In seinen Forschungsarbeiten geht es in der Regel darum, die vorhandenen Eigenschaften von Holz so zu erweitern, dass es sich für völlig neue Anwendungsbereiche eignet. So entstand beispielsweise bereits hochfestes, wasserabweisendes und magnetisierbares Holz. In einer kürzlich veröffentlichten Forschungsarbeit zeigt sein Team in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe um Francis Schwarze nun, wie mittels eines einfachen Verfahrens Strom aus einer Art Holzschwamm gewonnen werden kann. Hier kommt der sogenannte piezoelektrische Effekt ins Spiel.

Spannung durch Verformung

Piezoelektrizität bedeutet, dass durch die elastische Verformung von Festkörpern eine elektrische Spannung entsteht. Dieses Phänomen macht sich vor allem die Messtechnik zunutze, indem sie Sensoren verwendet, die beispielsweise bei mechanischer Belastung ein Ladungssignal erzeugen. Für derartige Sensoren werden allerdings oft Stoffe verwendet, die für den Gebrauch im biomedizinischen Bereich ungeeignet sind, etwa Blei-Zirkonat-Titanat (PZT), das aufgrund des Bleis für den Einsatz auf der Haut nicht in Frage kommt. Ausserdem erschwert es eine ökologische Entsorgung von PZT und Co. Den natürlichen piezoelektrischen Effekt von Holz nutzen zu können, bietet daher bestimmte Vorteile. Weitergedacht könnte der Effekt auch zur nachhaltigen Energiegewinnung dienen. Doch zunächst muss Holz einmal die entsprechenden Eigenschaften erhalten. Denn Holz ist ohne spezielle Behandlung zu wenig flexibel; bei einer mechanischen Beanspruchung entsteht daher nur eine sehr geringe elektrische Spannung im Verformungsprozess.

Vom Klotz zum Schwamm

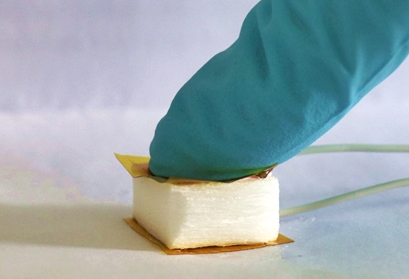

Jianguo Sun, Doktorand im Team von Ingo Burgert, wendete ein Verfahren an, das die Grundlage für diverse Weiterentwicklungen von Holz bildet: die Delignifizierung. Holzzellwände bestehen aus drei Grundstoffen: Lignin, Hemizellulosen und Zellulose. «Das Lignin benötigt ein Baum in erster Linie, um weit in die Höhe wachsen zu können. Ohne Lignin als stabilisierenden Stoff, der die Zellen verbindet und das Ausknicken der zugsteifen Zellulosefibrillen verhindert, wäre das nicht möglich», erklärt Burgert. Um Holz nun in ein leicht verformbares Material umzuwandeln, muss das Lignin zumindest teilweise «herausgelöst» werden. Dies gelingt, indem man das Holz in eine Mischung aus Wasserstoffperoxid und Essigsäure einlegt. Im Säurebad wird das Lignin herausgelöst, übrig bleibt ein Gerüst aus Zelluloseschichten. Bei diesem Verfahren ging es Burgerts Team darum, mit relativ einfachen und umweltschonenden Prozessen zu arbeiten: «Wir machen uns die hierarchische Struktur des Holzes zunutze, ohne sie, wie etwa bei der Papierherstellung, zuerst aufzulösen und die Fasern anschliessend wieder verbinden zu müssen.» Der daraus entstandene weisse Holzschwamm besteht aus übereinanderliegenden, dünnen Zelluloseschichten, die sich einfach zusammenpressen lassen und sich dann wieder in ihre ursprüngliche Form ausdehnen – das Holz ist quasi elastisch verformbar geworden.

Strom aus dem Holzboden

Die Forschungsgruppe unterzog den Testwürfel mit einer Seitenlänge von etwa 1.5cm rund 600 Belastungszyklen. Das Material zeigte dabei eine erstaunliche Stabilität. Bei jeder Belastung massen die Forscher eine Spannung von rund 0.63 V - eine Spannung, die für eine Anwendung als Sensor brauchbar wäre. In weiteren Experimenten versuchte das Team, die mögliche Skalierbarkeit dieses Nanogenerators auszuloten. So konnten sie etwa zeigen, dass 30 solcher Holzklötze, wenn diese parallel mit dem Körpergewicht eines Erwachsenen belastet werden, bereits ein einfaches LCD-Display zum Leuchten bringen. Denkbar wäre also ein Parkettboden, der die Trittenergie in Strom umwandelt. Die Tauglichkeit als drucksensitiver Sensor auf der menschlichen Haut testeten die Forscher und bewiesen damit, dass auch eine Anwendung im medizinischen Bereich möglich wäre.

Bis zur Nutzung des «Piezo»-Holzes als Sensor oder gar als stromerzeugender Parkettboden ist es allerdings noch ein weiter Weg. Doch die Vorteile eines so simplen und gleichzeitig nachwachsenden und biologisch abbaubaren piezoelektrischen Systems liegen auf der Hand – und werden nun von Burgert und seinen Kollegen in weiteren Forschungsprojekten untersucht.

Prof. Dr. Ingo Burgert

Cellulose & Wood Materials

Tel. +41 58 765 45 08

Prof. Dr. Francis Schwarze

Cellulose & Wood Materials

Tel. +41 58 765 7247

Francis.Schwarze@empa.ch

J Sun, H Guo, J Ribera, C Wu, K Tu, M Binelli, G Panzarasa, FWMR Schwarze, ZL Wang, I Burgert; Sustainable and Biodegradable Wood Sponge Piezoelectric Nanogenerator for Sensing and Energy Harvesting Applications; ACS Nano (2020); https://doi.org/10.1021/acsnano.0c05493