Aktuelle Projekte

Neuartige Therapie zur Reduktion von Hirntumor-Rückfällen

Bösartige Hirntumore wie Astrozytome sind besonders schwer behandelbar. Trotz Operation und Therapie kehren sie fast immer zurück, da einzelne Tumorzellen im Gehirn verbleiben und die Blut-Hirn-Schranke viele Medikamente abblockt. In diesem Projekt wollen die Forschenden gemeinsam mit dem Kantonsspital St. Gallen eine innovative Therapie entwickeln, mit der Rückfälle nach einer Tumorentfernung reduziert werden. Dazu sollen Nanozyme in ein Spray integriert werden, das direkt in die Operationswunde aufgetragen wird. Diese Nanopartikel besitzen krebsbekämpfende Eigenschaften, die im Tumormilieu aktiv werden und mithilfe von Nahinfrarot-Licht zusätzlich verstärkt werden können. So können verbliebene Krebszellen tief im Gewebe wirksam zerstört werden – präzise, schonend und mit weniger Nebenwirkungen.

Für das Vorhaben werden aktuell noch Mittel gesucht.

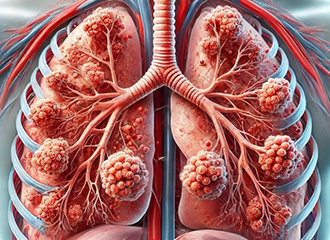

Verbesserung der Frühdiagnose von Asthma bei Kindern

Asthma ist die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter. Bisher konnte sich aber kein einheitlicher Test zur Diagnose bei kleinen Kindern etablieren, viele werden wegen einer nicht korrekten Diagnose unter- oder überbehandelt. In diesem Projekt wollen die Empa-Forschenden gemeinsam mit dem Universitäts-Kinderspital Zürich eine neue Diagnose von Asthma bei Vorschulkindern entwickeln. Dazu untersuchen sie die Moleküle in der ausgeatmeten Luft und identifizieren Asthma auslösende Gene. Parallel dazu werden öffentlich zugängliche Datensätze aus mehreren früheren Studien beschafft und mit Hilfe von Datenanalyse vorhergesagt, welche Genvarianten Asthma bei Kleinkindern wahrscheinlich verursachen. Die Rolle dieser Gene in Immunzellen wird anschliessend experimentell untersucht. Die Einschätzung der genetischen Veranlagung, zusammen mit der Erkennung spezifischer Moleküle im Atem, haben das Potenzial, die bestehende klinische Praxis zu verbessern. Ausserdem würde die erfolgreiche Validierung der molekularen Signalnetzwerke zusätzlich neue Wege in Richtung therapeutischer Interventionen eröffnen.

Die Mirto Stiftung sowie eine weitere Stiftung haben das Projekt bereits grosszügig unterstützt. Derzeit werden jedoch noch weitere Mittel gesucht.

Hydrogelbeschichtung mit antimikrobiellem Schutz für Gefässtransplantate

Mit diesem Projekt will das Forscherteam gemeinsam mit Klinikern des Kantonsspitals St. Gallen und des Universitätsspitals Zürich einen Schritt zur Bekämpfung Antimikrobieller Resistenz (AMR) machen. Heute sterben laut WHO jährlich rund 5 Mio. Menschen weltweit an den Auswirkungen der AMR – bis 2050 wird sich diese Zahl verdoppeln, falls nichts unternommen wird. Die derzeitige Standardbehandlung für Infektionen von Gefässimplantaten ist eine Operation, gefolgt von einer ausgedehnten antimikrobiellen Therapie. Der chirurgische Eingriff birgt jedoch ein hohes Komplikationsrisiko, und eine längere antimikrobielle Behandlung kann zu systemischen Nebenwirkungen, Unverträglichkeiten und der Entwicklung einer antimikrobiellen Resistenz führen. Daher besteht ein dringender Bedarf an alternativen Ansätzen zur Abschwächung und Verhinderung von Infektionen durch Gefässprothesen. In ihrem Projekt wollen die Forschenden diese Infektionen mit einer Hydrogelbeschichtung mit langanhaltender antimikrobieller Wirkung bekämpfen.

Das Vorhaben wurde bereits von der Vontobel Stiftung sowie von zwei weiteren Stiftungen grosszügig unterstützt. Aktuell werden noch weitere Mittel gesucht.

Demenz frühzeitig erkennen

Demenz beginnt oft Jahrzehnte vor den ersten Symptomen – doch eine frühe Unterscheidung der verschiedenen Subtypen wie Alzheimer, vaskuläre oder frontotemporale Demenz ist bislang kaum möglich. Weltweit sind derzeit rund 40 Millionen Menschen betroffen, Tendenz steigend. Entsprechend wächst der Bedarf an verlässlichen Methoden zur frühzeitigen Diagnose. In diesem Projekt kommen hochauflösende Analyseverfahren zum Einsatz, mit denen krankheitsrelevante Proteine in der Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit sichtbar gemacht werden. Ziel ist es, molekulare Merkmale zu identifizieren, die eine präzise Diagnose des jeweiligen Demenztyps ermöglichen – noch bevor erste klinische Anzeichen auftreten. Das Projekt will damit einen wichtigen Beitrag zur personalisierten Medizin und zur gezielteren Therapieentscheidung bei neurodegenerativen Erkrankungen leisten.

Das Projekt erhielt bereits eine grosszügige Zuwendung seitens der Lazarus Stiftung. Aktuell werden aber noch weitere Mittel gesucht.

Pyrolysereaktor als Forschungsplattform für CO2-Entfernung

Die Empa erforscht innovative Wege zur Reduzierung von CO₂ in der Atmosphäre, um einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten. Ein zentrales Element dieser Aktivitäten ist die sogenannte Pyrolyse, mit der pflanzliche Materialien wie landwirtschaftliche Abfälle in wertvolle Rohstoffe umgewandelt werden können. Dabei entsteht beispielsweise Pflanzenkohle, die langfristig CO₂ speichert und vielseitig einsetzbar ist – etwa als nachhaltiger Dämmstoff oder als Betonaggregat zur Reduktion von Emissionen.

Um diese Forschung weiter voranzutreiben, soll ein neuartiger Pyrolysereaktor aufgebaut werden, von dem diverse Abteilungen innerhalb der Empa profitieren werden. So soll eine Forschungsplattform geschaffen werden, mit der CO₂-bindende Materialien in grösserem Massstab entwickelt und die industrielle Anwendung vorangetrieben werden können.

Das Projekt wird bereits von der Ernst Göhner Stiftung, der Stiftung climatoor sowie einer weiteren Stiftung mit grosszügigen Beträgen unterstützt. Es werden aktuell aber noch weitere Mittel gesucht.