Journée internationale de la protection de la couche d'ozone

Des «preuves» sur le Jungfraujoch

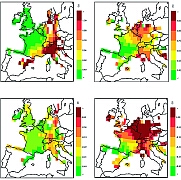

Le Protocole de Montréal réglemente depuis le 16 septembre 1987 les substances qui provoquent destruction de la couche d’ozone et contribuent aussi à l’effet de serre. Depuis cette date, le 16 septembre a été déclaré par l’ONU «Journée internationale de la protection de la couche d’ozone». Le Protocole de Montréal a-t-il eu des effets sensibles en Europe? Ou est-ce que les émissions ont au contraire augmenté? Sur le Jungfraujoch, en collaboration avec des partenaires de recherche internationaux, l’Empa mesure les concentrations de ces polluants et en localise les sources.

La station de recherche de haute montagne du Jungfraujoch, alt. 3580 m